- 首页

- 本馆概况

- 信息/公告

- 利用服务

- 归档指南

跨越时空的师者之心:几封书信里的教育家精神 ——中国人民大学档案馆获赠珍贵书信, 再现前辈学人的育人情怀

发布时间:2025-02-24编辑:档案馆一份来自校友的深情馈赠

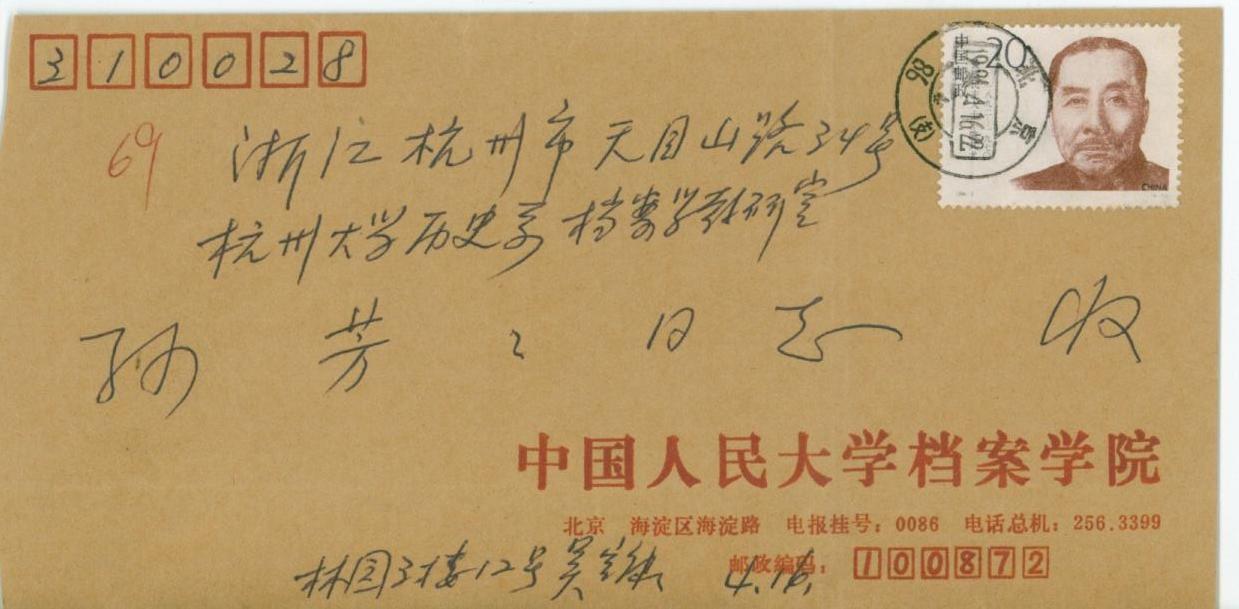

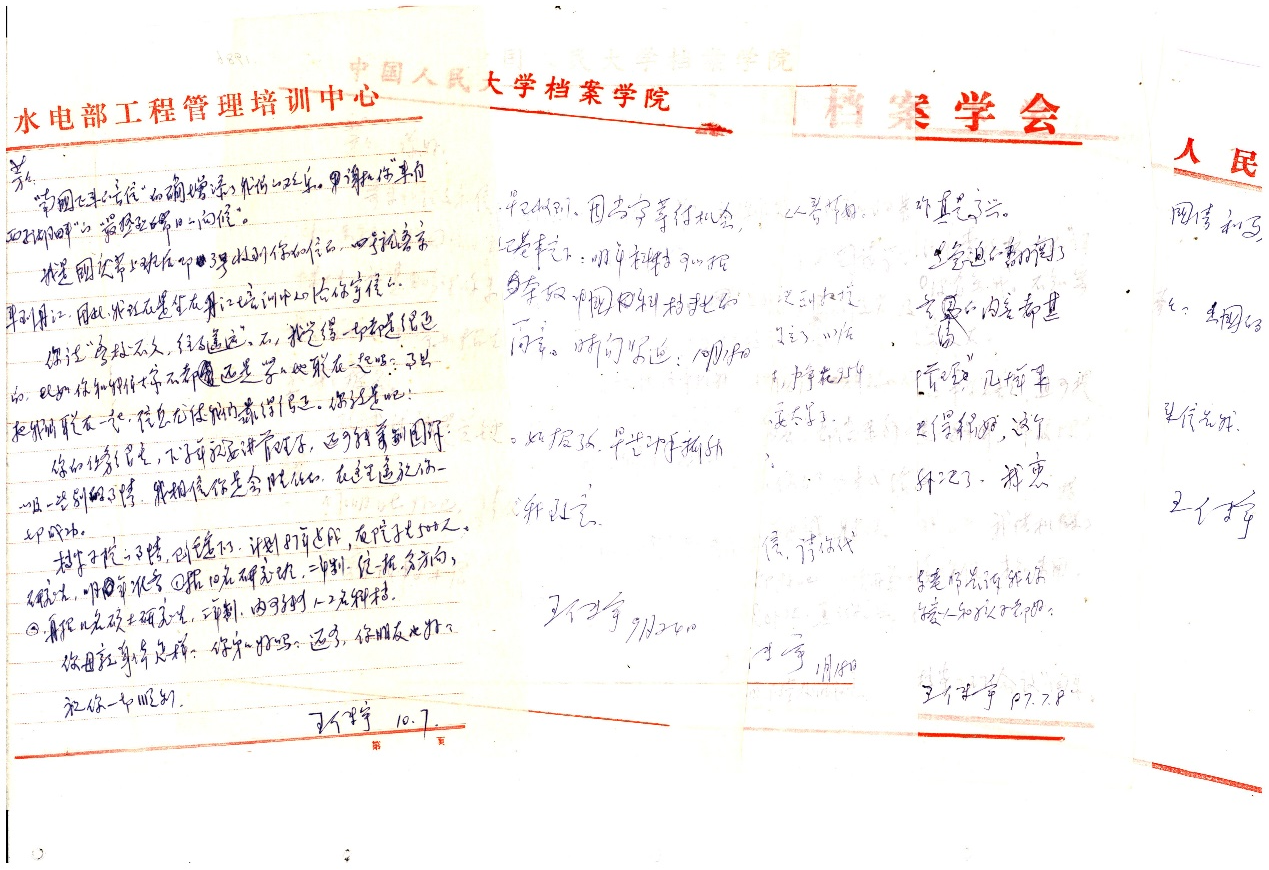

近日,中国人民大学档案馆收到一份特殊的捐赠——浙江大学退休教师孙芳芳女士(中国人民大学档案系1984届校友)珍藏的九封书信。这些泛黄的信纸,承载着上世纪80至90年代新中国档案学学科奠基人吴宝康教授、王传宇教授、陈智为教授以及徐燕老师对后辈的殷切关怀与谆谆教诲。

每一封信,都是一段跨越时空的对话,记录着师者“传道授业解惑”的初心,更映照出中国人民大学“经师”与“人师”相统一的教育家精神。

吴宝康:学术巨擘的远见与温情

(此两封信为高仿件,原件收藏于浙江省档案馆)

(吴宝康老师给学生们上课)

在捐赠的书信中,两封来自新中国档案学泰斗吴宝康教授的信件尤为珍贵。1994年,吴宝康在《档案学通讯》上读到孙芳芳的《档案计量若干问题的研究》一文后,主动提笔鼓励这位年轻学者:“档案计量研究是对学科发展有重要意义的方向……望你以此深耕,逐步写出一部科学专著。”字里行间,既有对学术前沿的敏锐洞察,更饱含对后辈的殷切期待。

而当得悉孙芳芳因破格升副教授“评审职称未获法定人数”而受挫时,他坚定地写道:“你的学术贡献是客观实在的,望继续努力争取……我的评语将来仍可算数有用。”这份对后辈学术理想的坚定守护,超越了职称与名利的藩篱,彰显了一代学人的格局与温情。

王传宇:课堂之外的“人生导师”

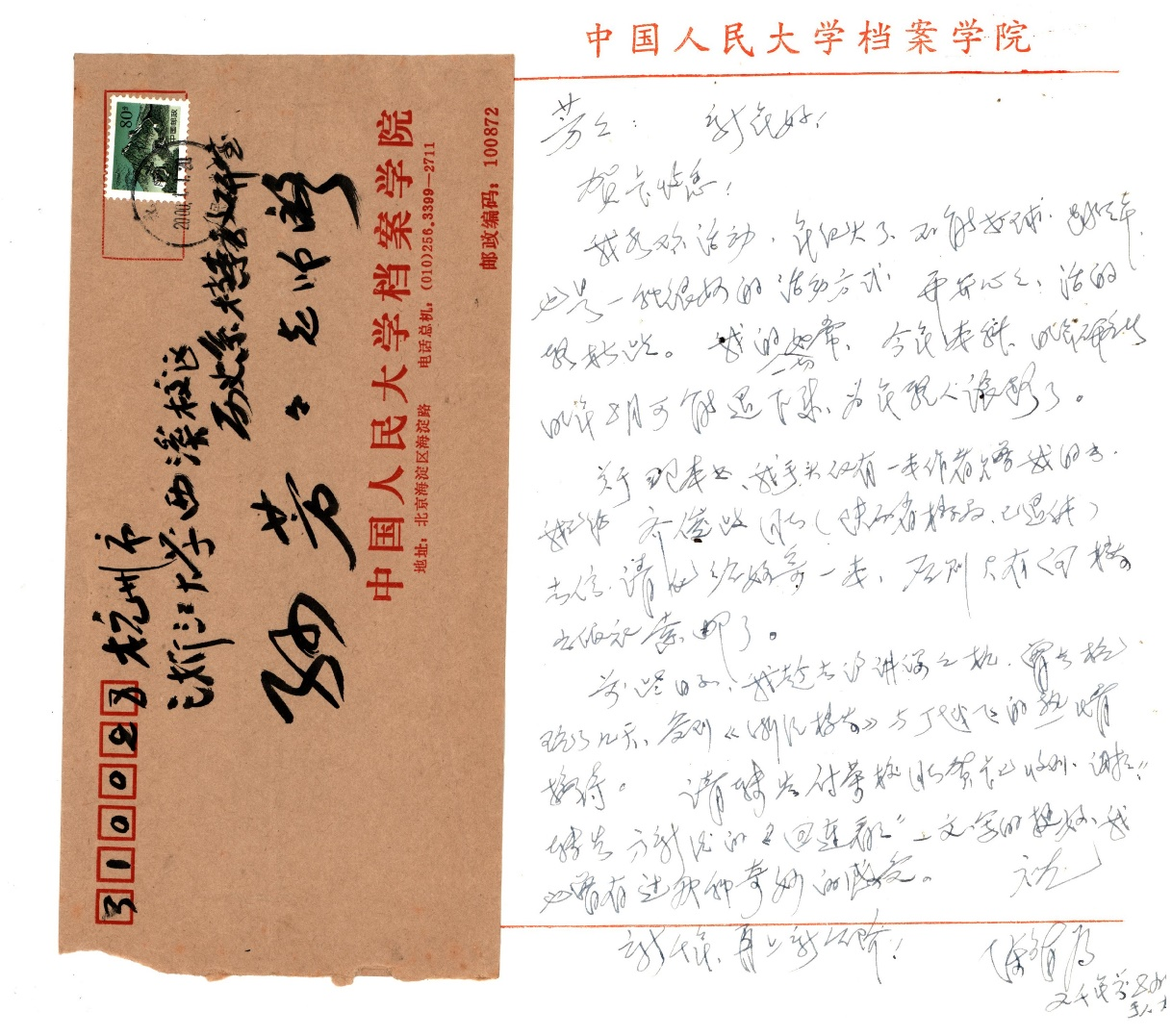

(王传宇教授给孙芳芳的五封信)

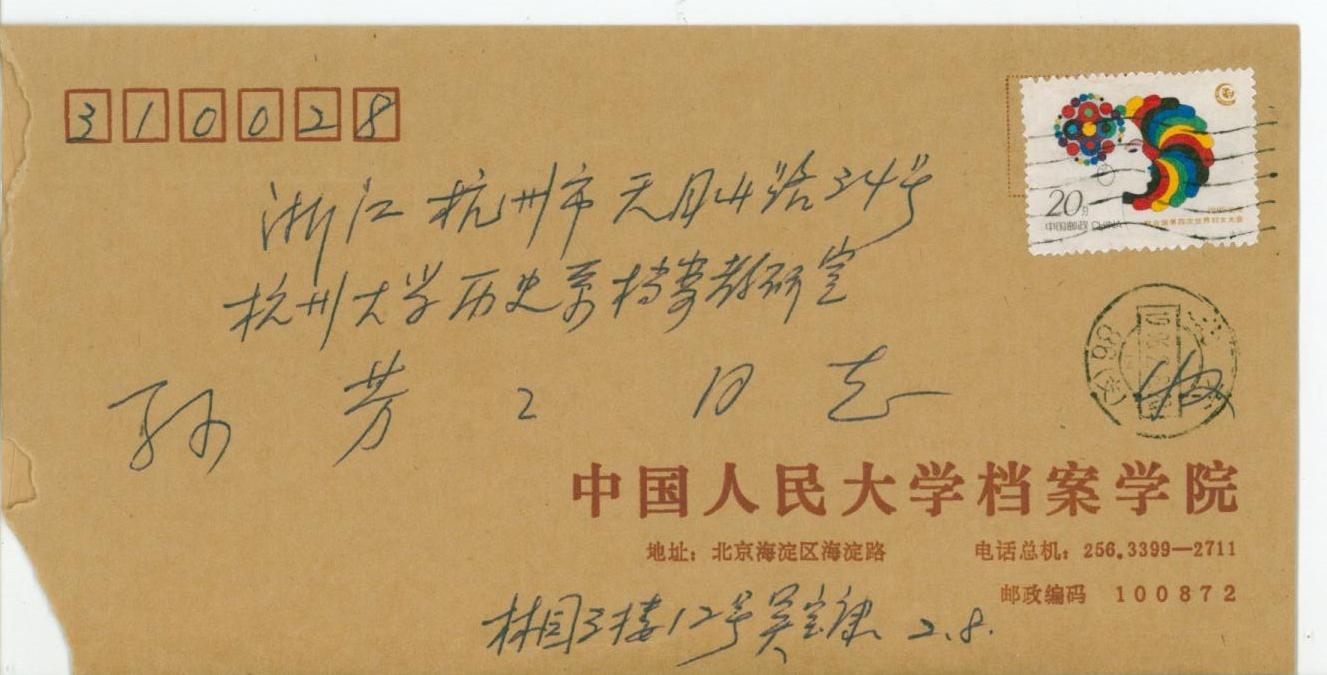

五封跨越十余年的书信,串联起王传宇教授对孙芳芳从青年学者到成熟教师的全程指引。1986年,他鼓励初登讲台不久完成《科技档案管理学》授课后又开始讲授《管理学》的孙芳芳“管理学课程必能胜任”;1995年,他为其职业规划出谋划策,建议“先解决职称与出国问题,待博士点设立后再考博”;同年9月,他主动寄来招生简章,叮嘱“全力备考”;1997年,他又为孙芳芳副教授的新著出版发来贺信。

从学术指导到人生规划,王传宇教授的每一封信既是严师对学术道路的精准把脉,更是长者对后辈成长的深情托举。

徐燕: 亦师亦友的成长引路人

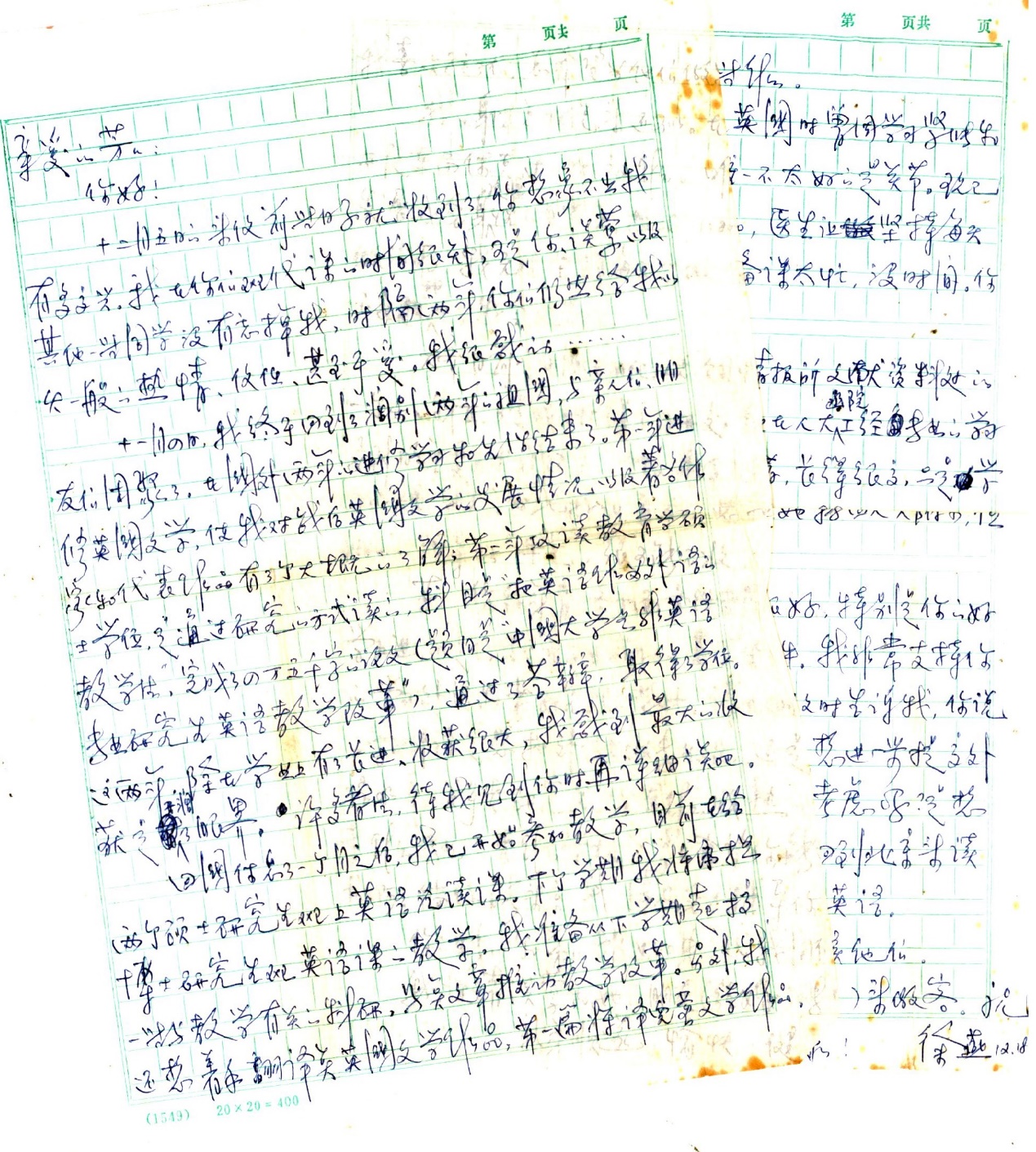

(徐燕老师给孙芳芳的信)

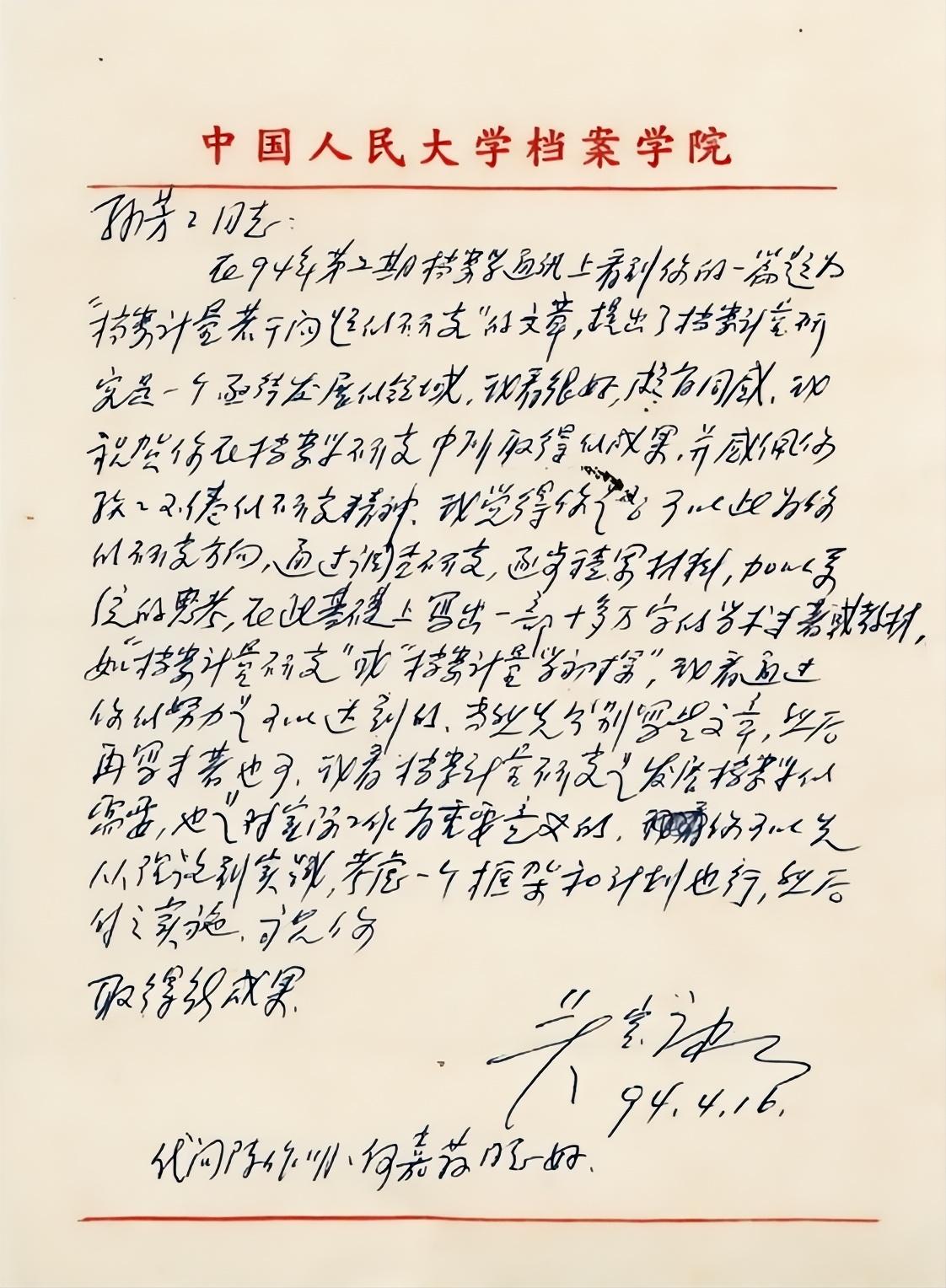

在一封满满两页的信中,英语教师徐燕与孙芳芳分享了自己出国访学、重返讲台的心路历程,也关切地询问学生的健康与家庭,并鼓励她“继续读研深造”。这份书信超越了传统的师生关系,更像一位知心前辈对晚辈的倾心交谈。徐燕以自身经历诠释了何为“育人先育心”——真正的教育,不仅是知识的传递,更是生命的对话。

陈智为:学科传承的守望者

(陈智为教授给孙芳芳的信)

陈智为教授的回信虽简短,却字字千钧。他既与孙芳芳探讨学科专著与论文动态,又关切地提醒她“注意锻炼身体”。在严谨的学术交流中,透露出对后辈身心健康的挂念,印证了老一辈学者“治学与修身并重”的育人理念。

师道永续:书信里的“大先生”品格

这九封书信,是中国人民大学教育家精神的生动注脚。

他们是“经师”:以学术为志业,指引学科方向,推动理论创新;

他们更是“人师”:以育人为使命,在挫折时给予力量,在迷茫时点亮明灯。

同时他们还亦师亦友,以平易近人的态度与年轻的晚辈平等对话。

吴宝康教授的格局、王传宇教授的细致、徐燕老师的温情、陈智为教授的严谨,共同绘就了一幅“大先生”的群像——他们不仅传授知识,更以人格滋养人格,用生命影响生命。

让教育家的精神永远“在场”

今日,这些书信被郑重收藏于中国人民大学档案馆,成为跨越时代的育人见证。它们提醒着我们:教育不仅是知识的传授,更是精神的传承;师者的价值,不仅在于成就学术高峰,更在于托举后来者的攀登之路和健全人格的塑造。

致谢孙芳芳校友的慷慨捐赠,也欢迎更多师生校友提供珍贵史料,共同守护这份属于人大人的精神财富。

(文/中国人民大学档案馆)

【联系我们】

地址:北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学 邮箱:dag@ruc.edu.cn dagrzzx@ruc.edu.cn

文书档案室:010-62512968 藏书馆101 科技档案室:010-62511167 藏书馆109

认证中心:010-62512847 藏书馆107 认证中心:010-62512941 综合服务中心48、49号窗口

人事档案室:010-62511703 010-62513219 崇德楼东楼505 综合办公室:010-62512934 藏书馆101

每周五下午、周末及节假日闭馆,寒暑假服务时间另行通知。

扫码关注官方微信号

Copyright © 2018中国人民大学档案馆 技术服务 | 京公网安备110402430004号 | 京ICP备05066828号-1

- 信息/公告